五十嵐勉「亜細亜二千年紀 第一部亜熱帯へ」2020

「亜細亜二千年紀 第一部亜熱帯へ」を読んだ。

五十嵐勉氏による大長編小説の冒頭部分だ。その構想については折々氏が語られていたが、直接その執筆について話を聞いたのは昨秋である。時代と地域民族を超えてつながる争乱の大叙事詩。私はそう理解した。もちろんそれは申し訳程度にその不幸に抗議同情を表明したあとで、さあアリバイづくりは済んだとばかりに思う存分に破壊や嗜虐の快楽にひそかに酔いしれ淫する類いの戦争小説とは異なるから、壮大であればあるだけ人の世と人そのものの深淵に分け入ってその向こう側へと到達を目指す物語であろうと了解していた。それにしても、それぞれの戦乱争乱を繋ぐ小説としての仕組みはどのようになされるのだろう。私は楽しみにしていた。

掲載誌は「文芸思潮」である。五十嵐氏自身が責任編集者として発行している。ちょうど同誌に三田誠広の自伝小説「遠き春の日々」が掲載されている。これについては別途に語りたい思い入れがまたあるのだが、彼の文学人生の終盤にあたっての記述にさらりとこうある。作家自身の小説企画が出版社と折り合わず本の出版が叶わなくなったと。つまり作家が書きたい主題の提案を出版社が容れなかったということだ。出版社も収益によって成り立つ経営体であるからそれは容易に想像できる。問題は作家だ。これを書かねばとかき立てられた作家の情念はどこへ行くのか。書くことは作家の使命であり、また存在の所以である。書かないならば作家とは言えないばかりか、人としてその人生の意味を喪失し見失いかねない。このテーマを書かねばならないという衝動を途絶され、作家はその抑えがたい情動をどのようにして昇華できるのか。そして三田誠広の選択は、たとえ発表のあてなくデッドストックとなっても書きたい小説を書くということだった。それによって新しい作家的境地に到達したことが記されるが、これはプロの作家としては断腸の選択であったろうと推察する。なんとも悔しさを覚える。

五十嵐氏がこの長編を「文芸思潮」誌で発表したことの示唆することは大きい。氏としても本誌の誌面を過分に割いているのではないかとのためらいが付言されてある。それでも私はこの掲載をもろでを挙げて歓迎し心底感謝したいのである。作品は一人作家の内から立ち上り、そして新たないのちが読者の中で魔術なように燃え立つのである。なんとしても読まれねばならない。そのための手立てを作家自身が無骨な手で果たさねばならないのである。

そして「亜細亜二千年紀」である。深雪の僧房で鋭い冷気が刺すのは乾いた肌だけではなく、黙する精神だ。沈黙によるしんとした静寂は平穏のゆえではない。真逆である。精神は極限に達した問いのために弁ずる言葉を失っているのだ。存在の遥か深淵に沈潜して行くこの甚大な次元に私は連なっている。この凄絶な静寂こそが物語のプロローグである。

そして第一部第一章がいよいよ幕を開ける。

この感覚である。五十嵐小説独自の幻惑に知らず取り込まれて行く。いや、幻惑ではない、実相の次元に誘い込まれるのである。

五十嵐による東南アジア戦禍の小説群を読んでいるといつのまにか不思議な感覚に襲われる。描かれるのは我々の日常とかけ離れた、灼熱の風土の中繰り広げられる容赦ない苛酷すぎる戦乱の様相である。はじめ読者はあまりに凄惨な叙述に生理が抵抗するのを覚える。しかしそれは趣味の悪い大仰な残酷描写ではない。それは紛れもないそのときその地のありのままの日常なのである。そこで暮らす民衆にとってはその残酷さが日常なのだ。死と隣り合わせでありながら、ときに憩いも笑いもあり、また折から友情も性愛もある。人が暮らす日常だからだ。しかし一瞬にしてそこは阿鼻叫喚の地獄絵図に姿を変える。そしてのちに生き残った者はまた日常の時間に戻るのだ。過酷を生きる人々の生々しい体温や口臭に読者は取り囲まれてしまうのである。昼のように夜を明るく照らし、冬を暖かく夏を涼しくして、私たちが造形した都市空間では想像もできないむき出しの自然の一部として、人々は雨に濡れ泥をはねて歩き食べては寝て、死のかたわらを生きるのである。その危険で残酷な日々を深く読み進めるうちに、やがてその緊迫した日常に心情がなじんでくるのである。確かなもの、あてになるもののないそのままのいのちがひそかによみがえってくるのかもしれない。星の明滅を背にジャングルの夜から虫獣の鳴き声が直に聞こえてくるようなのだ。そして気がつくのである。異常な世界と違和を覚えていたのに、その苛烈な死と生になじんでみれば、私が生きるこの日常のなんと異様に見えることか。虚無的な人間関係や無意味な反復を強いられるストレスにひ弱な精神を病み、実感のない虚妄に追い立てられ日々を消費しては、電磁的映像に淫している。実体としての死からも生からも目をそらし、ただ快楽の餓鬼となり果てている。果たしてどちらが異常なのか。私たちの日常を正常な基準値とするなどそれこそ狂気の沙汰ではないか。

この感覚は観念ではない。皮膚感覚のように沸き起こる現実の相対化であり違和である。どのようなルポや思想書を読んでもこの感覚は得られない。また他の小説でも私は得たことがない。これこそが五十嵐小説の宿している文学の力だとはっきりと言い切れるのだ。

そして「亜細亜二千年紀」で冒頭からつぶやかれる問いがある。この問いの質こそが肝なのである。

一人を殺せば殺人だが百人殺せば英雄になれる。喜劇作家が戦争を語った有名な言葉だ。聞き飽きるほど繰り返されてきた言葉だが、糾弾や扇動のためにでなくもっとも痛切にこの事実を背負うのは戦争参加者自身である。つまり、殺した者である。

私が育った家の天井の戸袋には軍刀が隠されていた。届け出をしていないため違法な銃刀の所持にあたるからだ。それは職業軍人であった父が仏印ベトナムに進駐したときに帯同したものだ。父は小隊を率いて前線で戦い、機銃掃射で大腿を撃ち抜かれ左足を腿から切断して帰還した傷痍軍人である。まだ幼いころから折にふれ父が戦争の体験を語ることはあったが、自慢話めいた勇ましい話ばかりで疎ましく思っていた。長じて私が政治活動をしていると知ったのち、二人だけで暮らしていた時期に、父が晩酌の酔いにまかせて前線での生々しく凄まじい戦場の記憶を語ったことがたびたびあった。胸の奥底に固く封印し抱えてきた残虐な加害の記憶を吐き出し、耐え難い慚愧にほとんど正気を失うように酔いつぶれる姿を今も覚えている。錆びてぼろぼろに刃の欠けた父の軍刀は中国人を殺害した血塗られた刀であったのだ。それをようやく実感し、得も言われぬ恐怖を抱いた。

殺らねば殺られる。部下を殺されたら憎しみで頭に血が上り、そして何が何でも復讐せねば国の親御さんに申し訳なかった。父はそう語った。それは反戦平和を脳内お花畑と揶揄する卑劣な小リアリストが同じく語る観念遊戯の言葉とは響きと意味合いにおいて絶対的に異なる。

父は特別な体験をしたわけではない。戦地に赴いた兵士であれば敵を殺害することは避けられない。当時の日本人男の多くが当たり前に体験したことである。我々の父はそうだったのだ。

石川逸子の詩に、幼子が父親の手を見て「人殺しの手みたい」と無邪気につぶやくという詩があったと記憶する。詩は、日本の家庭にあって心優しい良き夫、良き父、良き兄妹、良き息子が戦場において生々しく人を殺害した、という事実に対する激烈な叫びであった。それが戦場であり、国策としての戦争なのである。

ひるがえって考慮すれば、例えば戦地に赴かなかったならばその罪を免れるのだろうか。その戦闘行為を支えたのは家族であり、そして国民である。彼らなしに、兵士たちは戦闘などなしえなかった。兵士らは身をもってその罪を背負ったが、遠方にあってそれを支えた者が免罪されうるのだろうか。そして国家の政策行為として他国との戦争を決定し発令した政治家軍部はどうだろう。

五十嵐小説の底には、この答えのない根底からの疑問が渦巻くように溢れている。

戦争だけではない。実は、受け止めるのが困難なあまたの事象がこの世には溢れている。

考えてもしょうがない。そういうものだと放っておけばいい。多くの人は自分にそう言いきかして片をつける。考えても意味のないことは考える必要はない。忘れるがいい。

ところが五十嵐小説は放り捨てようとしない。うっちゃって投げ捨てることができないのだ。

そういう人間とは何か。そういう戦争とは何か。社会とは。人生とは。目を背けるのが当たり前の次元から、その現実に正面から向き合うことをいつのまにか読者に仕向ける。

この小説はそうした果ての無い問いに導かれ、壮大な旅に出る物語なのだ。

最後に五十嵐小説に触れて直に伝わってくるのは創作の動機について触れておきたい。

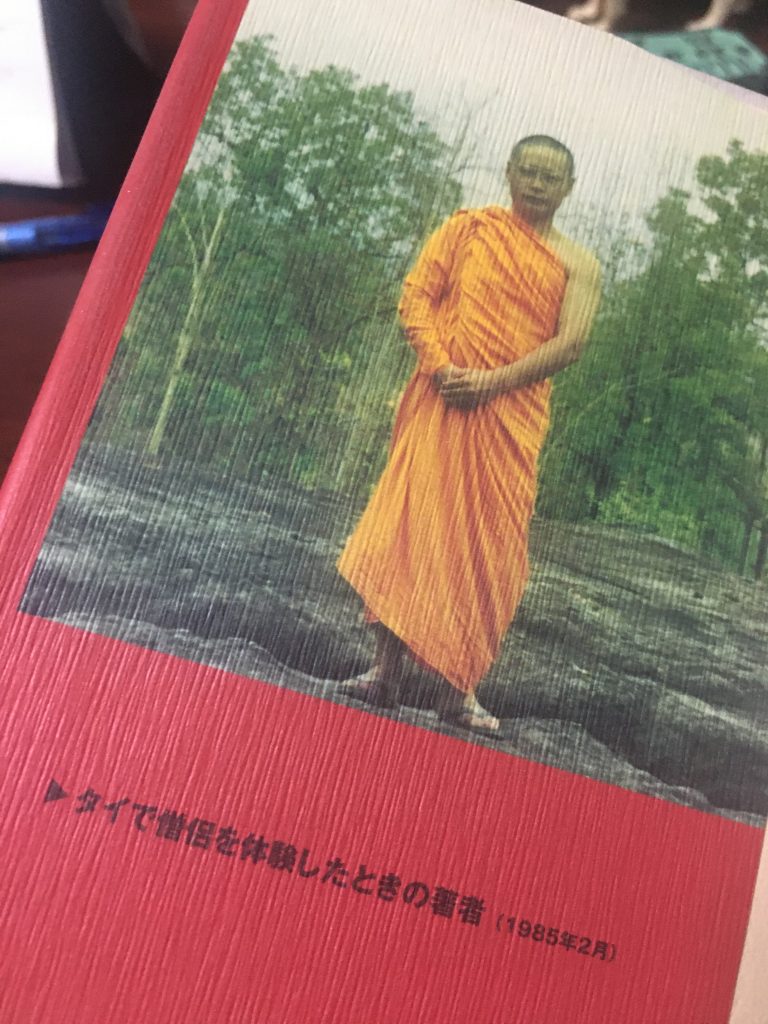

言うまでもなく彼の創作の原点は6年に及ぶ東南アジア滞在にあり、とりわけ無辜の民が難民村で無残に殺戮される現場に立ち会った体験が決定的なものとなっている。それは小説のネタとして彼がその体験をセレクトしてチョイスしたのではなく、逆にその体験が彼自身をセレクトしてチョイスしたのである。

あの土埃舞う灼熱の難民村で四肢を吹き飛ばされた彼は、彼女は何を言いたかったのだろう。現場に立ち会った私は彼らに託された。それは動かしようのない事実だと深い実感がある。しかし、私は何を語るのだろう。彼らは私に何を託したのだろう。彼は今何を言おうとしているのだろう。なんとしても彼らに応えねばならない。それは私の選択的意志というよりも、むしろ烙印に似た深層的責務のようである。彼の作品が醸し出す切迫した人間的悲嘆は個人的動機を超えた普遍の響きを持つ。私はその作風に心から共感する。主題は現実であり、現実の向こう側なのである。

現実の孕む無尽蔵の深みに命がけで迫るのが、書くという作業なのだ。現実への憎悪を含む哀惜は、そのまま人間という愚劣にして崇高な存在への愛慕と重なる。そしてそれらを表わすにはフィクションによる小説をおいて他に術はないと、作家は躊躇なくひたすらに言葉を紡ぐのである。

展開が楽しみである。

文芸思潮誌に毎号掲載しても足りないだろうが、なんとしても最期まで見届けたい。

完結までの長い長い旅に物語とともに出帆した気分である。

これぞ長編小説の醍醐味。贅沢至極である。