詩人萩原恭次郎 ~ 金子光晴、岡本潤そして吉本隆明から大友良英

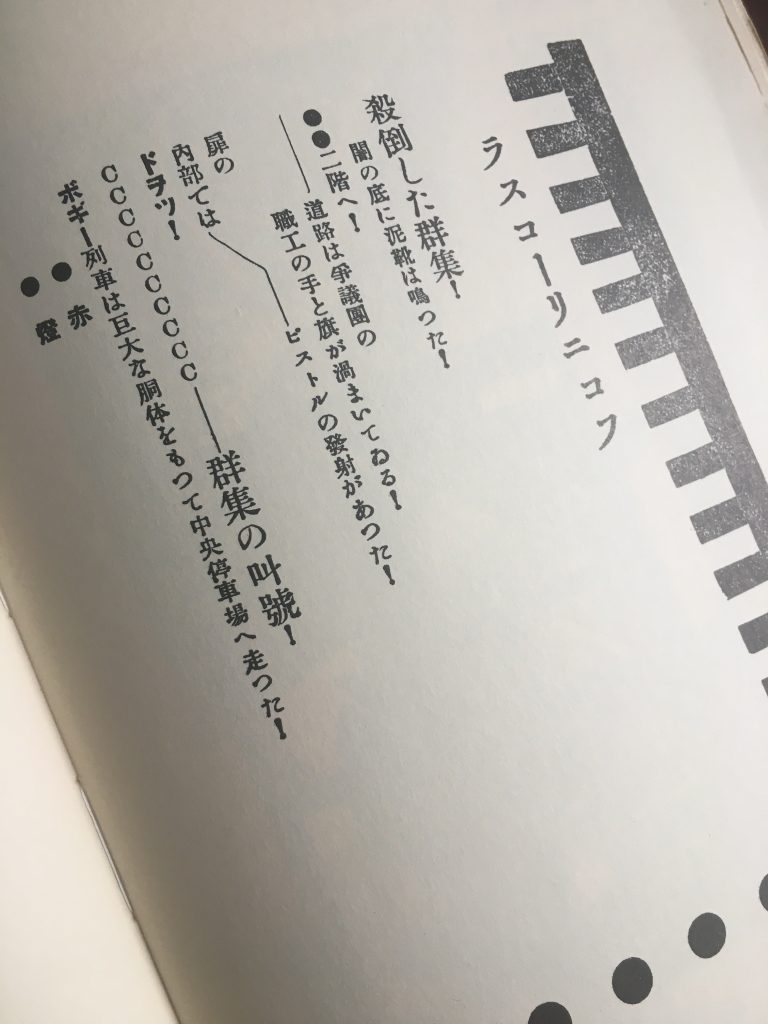

金子光晴の自叙伝「詩人」に少しだけ萩原恭次郎の名が出てくる。金子が「こがね蟲」によって新鋭の耽美派叙情詩人として登場した大正末期の頃のことだ。ちょうど同じ年にアナキズム系詩誌「赤と黒」が萩原恭次郎らによって創刊されている。その創刊号の表紙には「詩とは爆弾である!」と記されていた。当時、新興のアナキスト詩人達は既成の詩壇をはなから無視し、議論や喧嘩に明け暮れていたと金子は書いている。そこに萩原恭次郎の名が記されてある。それから恭次郎は、あの「死刑宣告」を発表する。ドイツイタリアの未来派前衛芸術の影響を受けたそのダダ詩集は大きなセンセーションを呼び起こし、各地で催された出版祝賀会がまた相当な荒れ具合だったらしい。広島の祝賀会で恭次郎は筵旗で迎えられている。そういう時代だったのである。

養父の遺産を使い果たした金子はやがて生活にも困窮するようになり、逃れるようにたびたび上海に渡航を重ね、結局それから五年に及ぶ東南アジア欧州への放浪に旅立ち、日本を去る。一方恭次郎はアナキズム社会運動にますます傾斜し、石川三四郎ら日本のアナキスト中心人物らと行動を共にしてゆく。果てはアメリカ大使館に押し寄せては逮捕されている。「死刑宣告」発刊の年に制定された治安維持法は、当初共産主義者よりも無政府主義者をその弾圧対象に想定している。「赤と黒」創刊年の関東大震災混乱の際にアナキスト大杉栄が虐殺されているが、犯人とされた甘粕大尉の減刑を求める署名が十万以上集まったとされている。大杉は恭次郎が愛読したクロポトキンを日本に紹介したアナキストの第一人者である。それほど当時は左右の対立が激しており、一種の流行思想だったとは言えアナキストとして恭次郎が派手に活動するのも相当な覚悟が必要だったはずである。詩壇においても、コミュニストへ転向した盟友壷井繁治をアナキストが襲撃する内ゲバ事件に恭次郎は間近で立ち会ってもいる。しかしそのうちに恭次郎は経済的困窮の末、到頭東京の生活が立ち行かなくなり、落ちのびるようにして郷里前橋へと帰ってゆく。金子が長い外遊に出るのと同じ年である。

恭次郎はその後前橋で第二詩集「断片」を出版する。「死刑宣告」で見せたアバンギャルドな意匠表現は一切消え、削ぎ落とされたアナキスト生活者の独白が言わば無造作に綴られている。描かれているのは敵階級や共産主義者への敵意と同志や自分自身への呼びかけであり鼓舞だ。しかしすでに時代は満洲事変を契機に軍国主義への傾斜を一層強めている。彼は退潮しつつある日本アナキズム運動から遠く離れ、もはや潮流から孤立した状態とも見られていた。それでも前橋において彼は文学誌の発刊など精力的に尽力し、またガリ版刷りの個人誌を創刊するなど決してその思想的文学的情熱が衰えてはいない。

金子が長い洋行から帰国したのは恭次郎「断片」出版の翌年だが、日本の世情と文壇詩壇の変わりように愕然としている。苛烈な弾圧で左翼運動は見る影もなく衰退し、一世を風靡していた左翼文学者たちは軒並み転向や逃亡を余儀なくされていた。詩壇は「四季派」の全盛である。昭和初期にあれほど国家に依らぬ人間的正義感を掲げていた多くのインテリゲンチャや、わずか一銭の運賃値上げに対しても交番焼き討ちにするほど血の気の多かった明治人士たちが、一斉におとなしく奴隷的に無気力に成り果てているのを目にしまるで信じられぬ思いだったと金子は記している。そしてアナキストは全国一斉に数百人が検挙されるに及び、もはや根絶やしの状態となる。

この頃の恭次郎は、もっぱら貧しい農村を舞台に逼迫しつつも素朴な日常を沈黙して送っている農民の姿を主観を排したリアリズムの描写で詩に描くようになっている。「もうろくづきん」など、農民の痛ましい嘆息が深い郷愁の眼差しで切々と描かれている。そしてかつて同志であった詩人たちなど同人に迎え、金子や八木重吉ほか錚々たる詩人たちの寄稿を得て詩誌「コスモス」を発刊してもいる。

一方の金子は洋行帰りで官憲にマークされていないのをよいことに、激烈な反戦詩集「鮫」を発表する。厚い偽装が施されているが、明らかな禁制の書であったと金子自身が述べている。暗喩を解さない官憲の裏をかいたものだが「奴らも馬鹿ばかりじゃない」と彼の身を危ぶんで忠告する仲間もあったという。ちょうどその頃、金子は恭次郎から一通の手紙を受け取っている。そこには、最近ついぞ目にしなかった「本当の詩」を見たと金子の詩へ賛辞が綴られていた。手紙の時期からして金子の詩集「鮫」についてであろうと思われる。普段交通のない二人である。恭次郎から金子が貰った唯一の手紙であったというから、恭次郎が「鮫」に対して、よほどの賛意と共感を覚えたのではないだろうか。厳しい弾圧のさなか、その発表自体に驚嘆したのだろう。

いよいよ翌年になると二二六事件が勃発し、そして盧溝橋事件を契機に本格的に日中戦争に軍部は乗り出す。著名な文学者たちが次々に戦地へ送られ、戦意高揚のための言わばメディア戦略として従軍記が注目を集める。国家上げて戦争へなだれ込んでゆくなか、文学界も諸手を上げて戦争協力に突き進む。詩壇も四季派を先頭に戦争賛美、戦意高揚の勇ましい好戦詩に覆い尽くされてゆく。金子は疎開先に身を潜め、発表のあてのない反戦詩をひそかに書き続ける。恭次郎は前年から胃潰瘍を悪化させ、日米開戦を待たず39歳の若さで病没する。その早過ぎる死に相前後して、恭次郎の手による戦争詩「亜細亜の巨人たち」が発表される。中国大陸を侵略する皇国日本礼讃の詩である。

萩原と長く行動を共にしてきた岡本潤も体制翼賛的な好戦的民衆詩を発表してゆく。

そして戦後である。戦争中書き溜められていた膨大な反戦詩が発掘され、金子は一躍脚光を浴び時の人となる。しかし一夜にして軍国日本から民主日本に変貌する節操ないあまりの変節ぶりにむしろ絶望し、賞賛に背を向け孤塁を守る。一億火の玉から一億民主主義への移行で、かつてのプロレタリア詩人たちが民主主義詩人として前面に再登場する。彼らを徹底的に批判したのが吉本隆明である。有名な「転向論」だ。彼はプロレタリア詩人たちが戦争中に書いた戦争詩を引き合いに出し、高村光太郎など先頭立って戦争礼讃した前世代の詩人たちを批判する権利など彼らにはないと批判した。吉本はただ隠したい彼らの過去を暴いて恥をかかせたわけではなかった。階級敵資本家を罵倒し民衆の素朴な団結を謳っていたプロレタリア詩と戦時中に鬼畜米英何するものぞと皇国臣民の清廉勇猛さを鼓舞した戦争詩が、ただその相手を入れ替えただけでまったく変わらないことを明らかにしてしまったのだ。衝撃である。しかし、これは今でもそこかしこで見られる悲喜劇である。例えば他国を罵倒する「愛国者」による文章を、そのまま文章の国名や指導者名を入れ替えただけで他国の「愛国者」が我が国を口汚く罵倒する文章にそのままで早変わりしてしまうのだ。あまりの自然さに驚かされる。つまり、それほど「同じ」なのである。

吉本はだから詩人の精神性と詩の有り様を問うたのだ。詩人が自分の政治的思想的立場によって詩を書くならば、その思想の有り様を深く問われねばならない。「内部的未成熟にイデオロギーを接ぎ木した」だけの詩人は、いつでもその政治的立場を自然に変異させて詩を書き続けるのである。それを素朴な庶民意識と称すればすべてこと足りることになる。だから、詩人であっても、自分の内部世界を現実にぶつけ厳しく検討して理論化する過程が必要だと解いた。

萩原恭次郎は詩人人生の最後に、日本帝国がアジアを制する姿を高らかに謳い、逝ってしまった。

「俺達は強権者にとって反対者でありまたまったくの無価値者である事を喜びとする」

と断言していた彼が、

「大御神の心もて凝視めて立てるを見よや」

と、偉大な日本民族の屹立を讃えるのである。

それは一人の詩人には抗しえない時代の巨大な奔流にすぎないとも見える。ただ、詩はすぐれておのれ自身を主題から外すことのできない芸術的営みである。その正当性うんぬんを問うよりも、詩人の内心にどのような変位があったのか、あるいはなかったのか、尋ねたくなるのである。もとより恭次郎は「死刑宣告」以前の「赤と黒」の時代から、農民の詩を書き連ねている。アバンギャルドな意匠を凝らした都市的喧騒と対照的な、土と汗にまみれた農民の沈黙が彼の詩心をそもそもつかんで離さなかったことは明瞭に見える。しかし、それでもなお民族国家を自身のアイデンティティに託す詩を紡ぐまでには了解を超える乖離がある。

ところで唐突だが、大友良英という音楽家がある。ドラマあまちゃんを担当した作曲家と知られるが、彼はもともとノイズ音楽の第一人者だ。ハウリングが耳をつんざく激しい不協和音や雑音による音楽だ。私が彼を知ったのは3.11震災後に福島で開かれたコンサートの映像だった。まさに圧倒的な悲劇を前に、どんな悲しみの表現も現実の前にはそれを矮小化するものと当時私は感じていた。そのとき大友のノイズ音楽を初めて聴いた。ステージにギターひとつ抱えて座りうつむき加減で、悲鳴のような電気音が小さなアンプから絶叫するように轟き、轟音を響かせた。まさに悲鳴であった。水に呑まれ、握った手を引き離される、まさにその悲鳴であった。思わず涙が込み上げるのをどうしようもなかった。深すぎる悲しみには悲しみを以ってしか癒せないことを知っている。まさに大友のノイズ音楽は、旋律やリズムによってはあらわせない思いを表わしている。以来、大友のノイズをどうしてもたまに聞きたくなるのである。そして、思い出すのが恭次郎の「死刑宣告」だ。私には大友のノイズ音楽と恭次郎の「死刑宣告」がまさしく重なる。「死刑宣告」の発表からもう百年近くが経とうとしている。発表当時それが否定した価値尺度の意味合いはもうはるか遠くに消え果てた。そして当時とはまったく違った意味合いで、今もなおその表現の先端的な独創性は不変だと感じる。一級の芸術表現だと私は信じている。

作品は残る。その作者はやがて消えても、一級の作品は残る。それはその作品が生まれるべくして生まれたのであり、たまたまその作者の指先を通じてこの世に誕生したというだけのことにも思える。それは詩人の詩的歩みや研鑽の結果であったとしても、作品が作者を選んだのであり、そのための詩人であったのかもしれない。信仰を選ぶのでなく、信仰がその人を選ぶのと似ているように。

詩人萩原恭次郎の歩みとその作品に深く寄り添うとき、彼には帰る前橋という土地があったことを思う。帰る場所を持たないあまたの詩人にとってそれは憧れであり、同時に前橋に帰ったときに「死刑宣告」の詩人萩原恭次郎はもう消えてしまったのだと言いたくもなるだろう。またそれは前橋にとってもう一人の詩人萩原恭次郎の帰還であったと言えるかもしれない。

注文していた1968年版萩原恭次郎全詩集がさっき届いた。クロポトキンに関する論述や信仰に関する言葉も収録されてあり、興味深い。これでさらに詩人萩原恭次郎に接近できることをうれしく思う。今月の下旬には前橋に赴く予定だ。世紀を隔ててもなお、私はそこで詩人萩原恭次郎に出会えることを疑いなく信じている。懐手をした着物姿の彼が、私を待ってくれていると確かに感じているからだ。