萩原恭次郎と「日比谷」〜前橋文学フリマに寄せて

次回の文学フリマの開催地は前橋である。実ははじめ出店参加するつもりはなかった。私の住む関西からかなり遠いという漠然とした印象があり、なじみを感じなかったのが理由のひとつだ。しかし文芸思潮の五十嵐編集長から前橋でもコラボ出店しましょうと誘われ、それならと応諾したのだ。そうしたら五十嵐さんのメール「では、群馬でお会いしましょう」。え?と思った。正直なところ。実は前橋が群馬県だとはピンときてはいなかったのだ。

前橋に住む人には不愉快かもしれないが、私だって似た経験ならたくさんある。私は滋賀県の大津で暮らしている。東京に出かけ「大津から来ました」と言うと「遠くからわざわざ!何時間かかりました?」と尋ねられる。いや、新幹線で3時間足らずで、と答えると、一瞬微妙な間ができる。そして思い出したように相手はそうですか!と破顔。大津と三重県の津を混同しているのだ。あるあるネタである。そして劇団メンソウルの杉本座長を上映会にお招きした際のこと。京都と大津で劇「航路」を連続上映したのだが、杉本さんから「京都から大津までどれくらい時間かかりますか?朝早く出たら大丈夫ですか?」と尋ねられた。「杉本さん、大津駅は京都駅から在来線二つ目の駅なので10分です」杉本さんは丸い目を大きく開いた。

関東の人から見たら滋賀県の位置なんて分かりゃしないよ、とよく言われる。そして引き合いに出される。だって関西の人だって北関東の県の位置関係全然知らないでしょ。納得するのである。

前橋と言えばすぐに思い出すのは朔太郎と犀星。というか、それ以上の情報のインプットがなかった。しかし最高の情報だ。

私が初めて参加した文学フリマは岩手盛岡の開催だった。特にその地で開催される所以をあらかじめ知っていたわけではないが、盛岡駅に降り立ってすぐにその訳を理解した。「啄木と賢治」その名が大きく書かれたポスターが駅の構内に掲示されていた。だから盛岡文学フリマなのである。そして前橋文学フリマなのだ。

前橋なら朔太郎と承知していたが、今回とてもうれしい発見があった。萩原恭次郎もまた前橋の人だったのだ。

萩原恭次郎は大好きな詩人だ。評論家的にその詩を評価しているというような訳ではない。もっとごく個人的に深く人生に刻まれたと言ってもいいぐらいなのだ。

今は小説しか書かないが、私にとって小説はずっとただ読むためのものであった。そして私が書いていたのは、詩だ。

私は九州南端、鹿児島の出である。じりじりと蒸し暑く桜島の降灰で町中がざらついているあの町だ。高校入学するや早々に人生がどん詰まりとなり、それと同時に救い求めるように文学にはまって行った。翌年無期停学の処分を受け、休学し留年した。休学中は引きこもりである。誰とも会わず、まるで取り憑かれたように本を読みまくった。金鉱を掘り当てようと一心不乱だった。文学が命綱だったからだ。今にも転落しそうな崖で確かなザイルを探すように、文学を漁った。その頃はただ生き延びるのに必死で、あとのことを考える余裕はなかったが、こうしてもう年寄りの爺になってもあの17歳のときに自分を支えた言葉たちが今でもなお私を深いところで支えているのを感じる。

萩原恭次郎もだから、当時の確か角川文庫のオムニバス現代詩集の中で初めて読んだものと思う。高度成長の60年代アバンギャルドの残り香がまだ消えてはいない70年代初頭である。記号や矩形、線型を縦横に駆使した自由詩は目を引いた。ダダイズムと言われるその定石の破壊は痛快に思えた。しかし、金子光晴や黒田三郎の鋭利な暗喩比喩の方にもっと強い魅力を感じ、萩原恭次郎は惹かれはしてもそれだけで、金子たちのようにその表現や世界観に人生支えられたとまでは言い難かった。

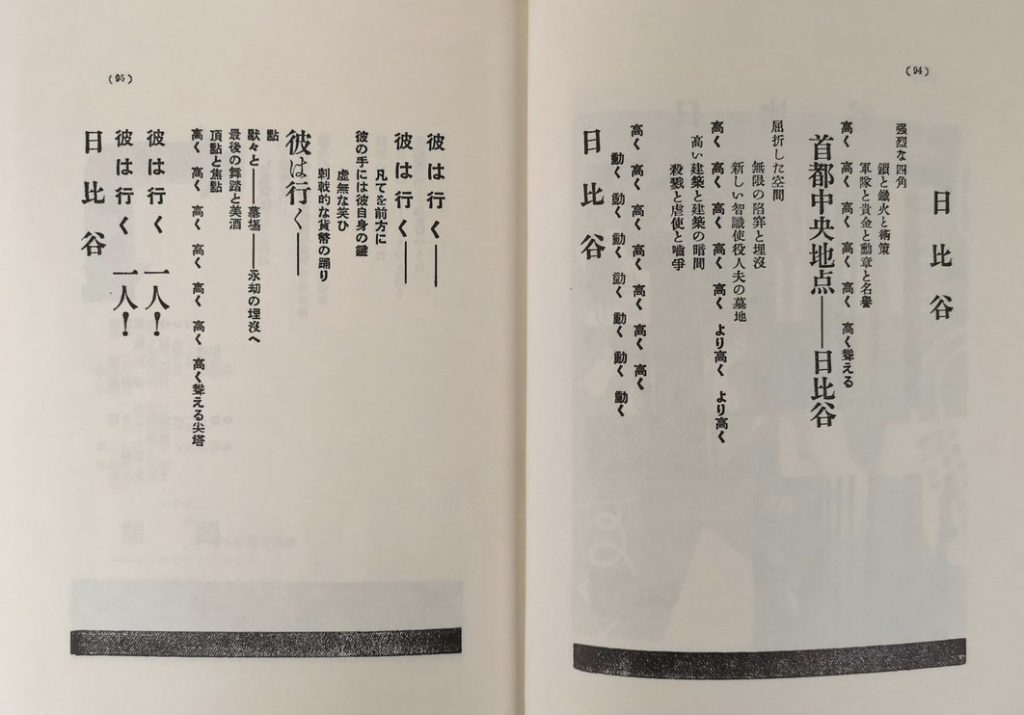

その印象が一変したのは鹿児島の古本屋で開いた復刻本だ。当時鹿児島には三軒の古書店があり、その一店舗の書棚最上段に、復刻刊行された初版本の文学集が並んだ。発刊当時そのままの装丁での復刻である。その一冊に萩原恭次郎の「死刑宣告」があった。頁を開くや、雷に打たれたような衝撃を受けた。それまで美しい活字と描画でしか読んだことのなかったその詩群が、まったく違う姿でその生の命を直に訴えているのだ。ざらざらした分厚い紙にかすれた活版印刷で、縦横無尽に暴れるように言葉が叩きつけられている。私は衝撃を全身で感じながら、その頁を開いた。そして、「日比谷」の詩だ。

日比谷

強烈な四角

鎖と鉄火と術策

軍隊と貴金と勲章と名誉

高く 高く 高く 高く 高く 高く聳える

首都中央地点——日比谷

屈折した空間

無限の陥穽と埋没

新しい智識使役人夫の墓地

高く 高く 高く 高く 高く より高く より高く

高い建築と建築の暗間

殺戮と虐使と噛争

高く 高く 高く 高く 高く 高く 高く

動く 動く 動く 動く 動く 動く 動く

日 比 谷

彼は行く——

彼は行く——

凡てを前方に

彼の手には彼自身の鍵

虚無な笑い

刺戟的な貨幣の踊り

彼は行く——

点

黙々と——墓場——永劫の埋没へ

最後の舞踏と美酒

頂点と焦点

高く 高く 高く 高く 高く 高く 高く聳える尖塔

彼は行く 一人!

彼は行く 一人!

日 比 谷

このリズム。読むほどに衝き動かされ、高揚し奮い立たせられる。そうだ。まるでマクラフリンの「火の鳥」やキングクリムゾンの押し寄せる地鳴りのようなリズム。ふつふつと孤独な覚悟が湧き立ち、高揚する。衝撃だった。

買って手元に置きたい。しかしである。セット販売なのだ。「死刑宣告」以外はいらない。なんと全巻一括の二万円もするのだ。到底手に入らない。高額すぎる。それでも欲しい。なぜなら、他では決して彼の詩を読めないからだ。確かに美しい明朝体の整然としたサイズで版組された彼の詩は読める。しかしそれはもう彼の詩であって彼の詩でない。記号としてシニフィアンを交換してもシニフィエが同一であるのが言語であるが、彼の詩は言語文字自体その配置含めてシニフィエなのだ。だから詩であって、実は詩集が画集でもあるのだ。2万円という到底手の届かない値段の前にすごすごと敗残兵よろしく店をあとにするしかなかった。

一体何回立ち読みしただろう。決まって「日比谷」を開いた。一人ひそかにもう生きる気力が萎えて全部投げ出し消え入りたい衝動におそわれることもしばしばだった。だから「日比谷」に救われた。涙流さんばかりに心震わせた。しかし立ち読みである。パタンと閉じて箱に入れて棚に戻す。あとはいらないからすぐに古本屋に売ればいい。ともかくいつか二万円を作って「死刑宣告」を必ず手に入れたい。焦がれるようにそう思っていた当時を今でも生々しく思い出す。

今、僕の本棚にはちゃんと「死刑宣告」が並んでいる。あれからあとバラ売りされるようになり、もう大人になった僕が手に取って確か二千円程度で購入したのだ。見ると今やAmazonでも販売している。いい時代にはなったが、なんとかして欲しいが手に入らない詩への飢餓感が味わえないのは不幸かもしれないと思う。

あの頃は日比谷なんて言葉でしか知らない。日比谷公会堂の浅沼委員長刺殺場面、焼け落ちる日比谷松本楼の写真。それくらいしか知らなかった。日比谷を通るとき、ああ日比谷かといつも思う。「首都中央地点 日比谷」いつでも決まってその言葉かわ思い出される。「彼は行く 一人」「一人」ぼんやりと言葉を思い浮かべながら、地下鉄へ歩いている。

いつも通り過ぎるだけだが、一度だけ日比谷公園で一日を過ごしたことがある。出版社の友人に誘われて、ダルクの30周年アニバサリーの集まりに出席した。ダルクは薬物依存症者の自助グループだ。浅沼委員長が倒れたステージにBeatlesのall together nowが響いた。公会堂を出ると、日比谷だ。恭次郎は仲間の詩人たちと一緒に街に繰り出し、疾走する車の窓から詩を書いたビラをばら撒いたという。もう道路ももちろん変わってはいるだろうが、彼も日比谷で詩を撒いたのだろうか。そんなことを考えた。

前橋に行くのが楽しみだ。萩原恭次郎という僕にとって忘れようもない詩人に、その街できっと会えると思うのだ。

萩原恭次郎に惹かれた理由が今になってようやく分かって来た。彼の詩は破壊的で鋭利だが、一方で瑞々しく繊細である。多数を頼み威力で復讐し、自分が新たな支配者に成り代わることを嫌悪した。だから、「行く」「一人」なのだ。

前橋はどんな街だろう。3/22が待ち遠しい。