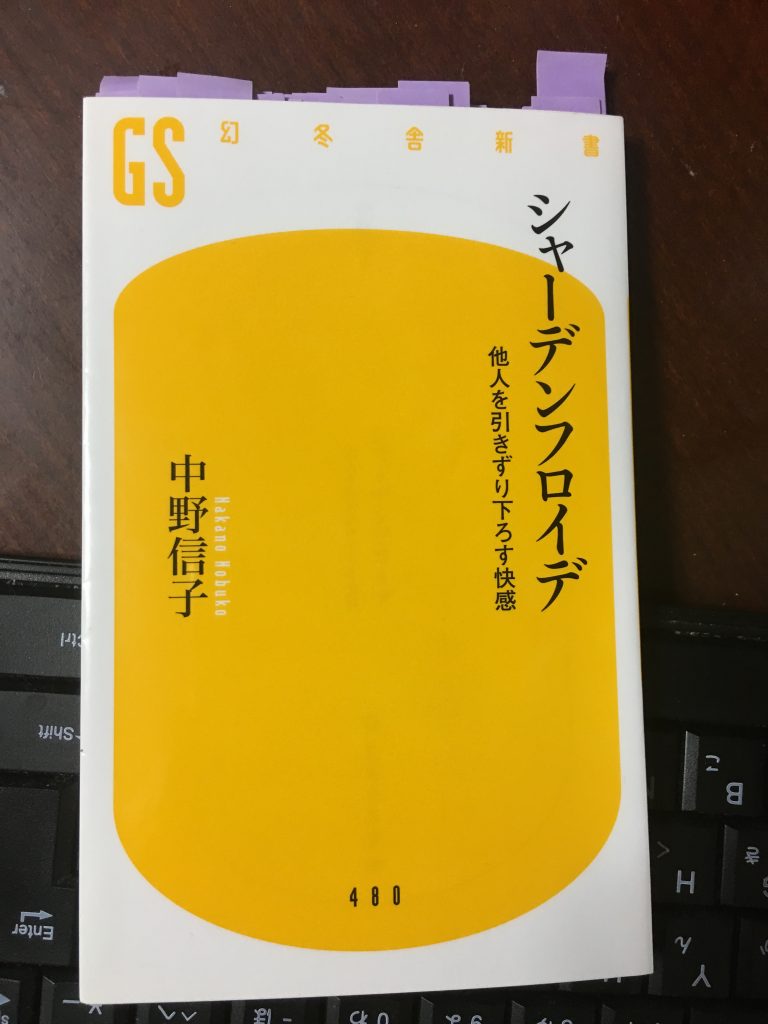

中野信子「シャーデンフロイデ 他人を引きずり下ろす快感」2018

とてもとても面白かった。ずっと思っていたことが脳科学的に裏付けられた思いがする。断っておくが、私の読み方については先に少し説明が必要だ。私にとっては自明でも、人から見たらそうでもないらしい。私は、たとえば脳内物質の分泌や伝達物質の作用と心の動きは一体であり、見えない心がそのまま物質次元に表れているのが脳の作用だと理解している。だから、脳科学としての解明は私にとって心の解明とかなりの部分重なっている。中野信子は心という言葉概念は本著で使用せず、「意志」という概念を使っている。自分で意志しているつもりでも、それは脳の機能に過ぎないというように。しかしそれはつまり「意志」がそもそも自らの主導権下にあることを前提にしてもいるように思う。もとより、意志が自身において自由であり、自分自身が支配しているというのは幻想である。人の意志は自身において決して自由でなく、自身の意志は自分ならざるものに決定的に影響支配されている。それが私にとっては前提である。ただ、これはつまるところ「私」とは何か、というとてつもない問いに行き着くので深く尋ねはしない。中野自身、AI研究者との対談で心をどう捉えるかについて問われ、脳がハードで心がソフトだと言われると通念を述べた後、おずおずとためらいつつ十分言葉を選びながら脳が存在しなければ心が存在しないのであるなら脳がすべてと言っていいのではないかと小さくつけ加えている。つまり生存する限りにしか心が存在しないなら、あとは生存を超えて存在する魂に委ねるしかないことが示唆されるのである。

私はだから、人間を知り解明する助けとして本著を読み著者の言説にずっと注目している。また中野自身、脳科学という物質と実際の人間の振る舞いをつなぐ手立てとして心理学、社会心理学に大きく依拠している。その接合はとても心地よく自然である。これは彼女の研究がそもそも自身の生きづらさの由来としての「社会における人間の不可解な振る舞い」を知りたいという現実具体的かつ切実な動機から出発しているからだろう。

中野信子自身、前にこのブログでもふれたが、とても興味深くまた魅力的な人間である。ネットに多数挙げられている彼女の音声動画やまたテレビ出演を私はとても楽しんでいる。それはまた別に書きたい。

シャーデンフロイデは愛と憎悪の一体性を明らかにしている。つまり愛は一方で憎しみをはらみ残虐に向かうということである。もうまえがきで著者はすべてを語っている。

「『愛』や『正義』が、麻薬のように働いて、人々の心を蕩かし、人々の理性を適度に麻陣させ、幸せな気持ちのまま誰かを攻撃できるようにしてしまう、ということです。

愛は人を救うどころか、それに異を唱える者を徹底的に排除しようという動機を強力に裏打ちする、危険な情動です。

ですが、だからこそ甘美で、忘れがたい。生々しく、あたたかい。そのためになら、死んでもいいとさえ思う。いつでもヒトは、それを求めてしまう生き物なのかもしれません。」

本書はこのことを新書一冊かけて詳しく述べている。

私が最終的にそのことを理解したのは60歳を過ぎた今からほんの数年前である。つまり、憎しみやまた苦しみの原因が愛(着)であったと分かったときは本当に自分で驚いた。前にも書いたが、究極の価値は愛であるとずっと信じていたから驚天動地も当然だ。そこにこそ罠があったのだ。これは反キリスト的な虚無主義ということでは決してない。仏教で人間にとって八つの大きな苦しみのひとつとされる愛別離苦や「執着」をようやくそういうことかと知った気がするし、学生時代からずっと疑問で探求していた日本型の全体主義(ファシズム)のありようもすっかり合点がいった。もともと互いに矛盾し相反し合う対立物の共存に漠然と興味を引かれていた。また愛や平等、希望を掲げながら、悲惨で無残な末路を遂げるあらゆる変革運動の顛末をただ手段の不当性による目的動機の擁護や初めの動機自身の否定切り捨てに納得できないでいた。無自覚なまま内を全体とすることで他に対する愛が内にとどまり、それがそのまま境の外に対する否定を伴うところまでは理解していたが、社会どころかそもそも人間個人がそうした光闇の相反をすでに脳の機能としてつまり自然な心の回路として宿していることに目が覚める思いがした。

著者中野信子自身の本書執筆の動機や心情を推し量ることは容易でない。もとより人や社会に対して警戒を抱き、生涯かけて獲得した「技術」で慎重に態度を選び、自身を露出させているからだ。しかし、これは3.11以降の明らかな社会的劣化に抗うために必読の書であることは疑いようがない。彼女はこうした「形」で訴えているように私は感ずる。

本書をテーマに青木理とラジオ番組で対談している動画がアップされている。シャーデンフロイデの作用するまさに醜い人間心理を青木は理解しつつも、ならばいったいどうしたらよいのかと何度も中野自身に尋ねている。それは「どうしたらそうした人の不幸を喜ぶ心理を理性で制御できるか」という問いの形になっている。中野はそう口にはしていないが、そのように理性で制御しようとする態度にひそむ「理性によって制御できるという信念」こそがシャーデンフロイデの温床となりうることを言いたかっただろうことは想像に難くない。中野はひたすらに、人間の心理はそのようにできていることを人々が知ること、がいちばんだと繰り返している。愛や正義、善意がよきものを産み出すという誤った信念が生み出した悲劇に対して、さらに新たに強く愛や正義、善意を以て向かおうとする悲劇の再生産をとどめるためには、まずそのメカニズム、ありのままの有り様を知ることが何よりはじめなのだ。中野はそれを辛抱強く繰り返している。

彼女は「理解されない場所」からすべてを始めている。いじめからバッシング、そしてヘイト、レイシズムに至る悲劇に対し声高な旧来の正論によってでなく、事実の合理的解明のあくまで慎重な提示でもって実は悲痛に訴えているように見える。

だから私にとっては、描くべき人間像であるとか社会像であるとか、そのまさに基本的前提としての知見なのだ。「JOKER」が大衆の心をつかんでいるが、私には古臭く感ぜられる。表現でなく表出であるし、もしそれが表現であればその狙いは点検を要するように思う。シャーデンフロイデを抱きつつ、私たちはどこへ行くか。そういうことではないだろうか。そういう物語を書けたらと思う。