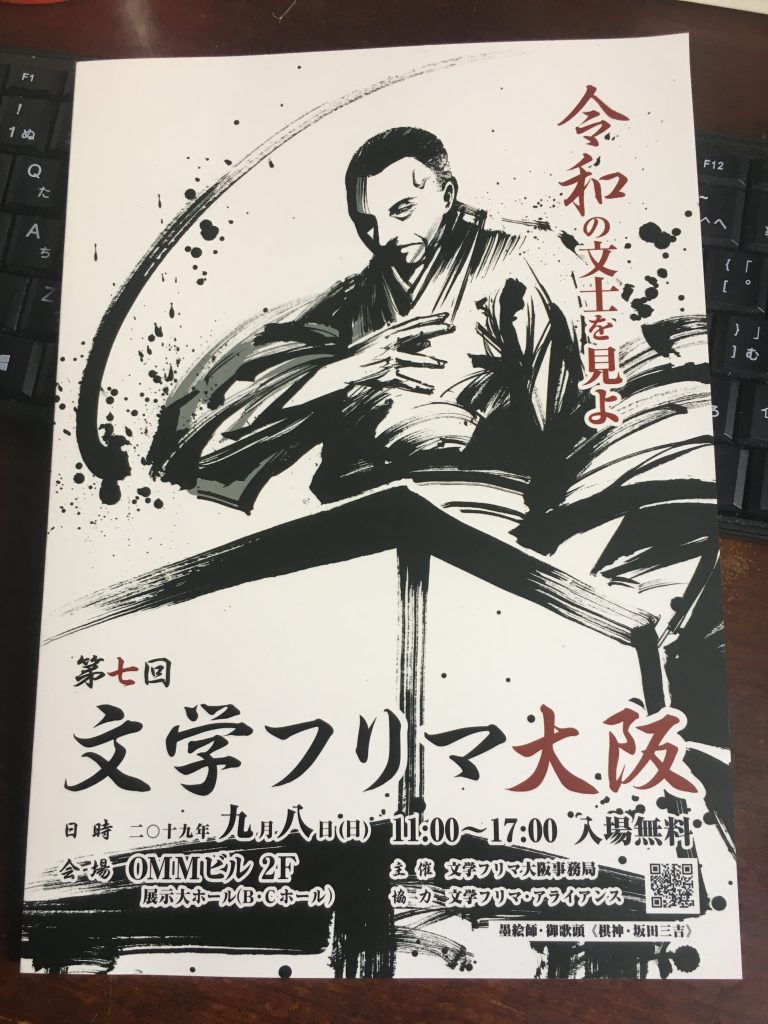

9.8文学フリマ大阪-書くということ

イベント開催の間もずっと考えていたのは、ここに集まった人たちにとっての「書く」という行為の意味合いについてだ。来場者ではない。出店者についてだ。なぜ書くのだろう。まるで他人事のようだが、それは私が書く「理由」についても明らかにしてくれるように思ったからだ。

若い人も多い。仲間同士でワイワイとにぎやかに語り合っているサークル仲間らしい集団もあるが、それよりもやはり私が惹かれたのはただ一人で自作の作品を机に並べて販売している人たちだ。彼ら彼女らには書く理由がある。尋ねられ答える言葉の中にではなく、目の前を通り過ぎる多くの人たちを目で追いながらただ無言でそこに座っているその姿、佇まいが「私が書く理由(わけ)」を強烈に語っている。それは見方によって、誇らしげでもあり、また痛ましげでもあり、気高くも見え、また滑稽でもある。しかしそんなことはどうでもいい。それらは見る側の印象だ。ただ本人が離れがたく「書く」という行為に魅入られているということだ。

私にはそれがとても美しく見えた。

美しいどころか本人にしてみれば、癒えようのない深奥の傷口からあふれるとめどない流血にもはや精神の均衡を失っている極限の危機場面にあるかもしれない。しかしそれも含めてなのである。言い方を変えれば、そのように一切世界が敵となり存在を根底から脅かす恐怖と戦慄から孤絶の放逐に遭っているとき、ただ唯一書くことだけが私のかたわらに添い遂げてくれる慰撫であったりする。書くことで、どうにか生き延びるのだ。それほどの力を「書く」という行為は宿すことがあると私は確信する。

土砂降りの雨の中でうずくまり、泥と汗と悪汁に襤褸はまみれ、一人「書く」ということを抱きしめている姿、それは哀しくもやはり美しく、それは栄光と呼んでもいいとさえ思う。

そういう風に「書く」ことと出会った者もやがて書くことをやめて行く姿も想像する。それでいいと思う。「書く」という行為は本人だけのものだ。近づくのも遠ざかるのも、人のせいにはできない。「書く」ことに出会ってしまった者はそのことをよく知っている。

だから昨日は参加してとても良かった。言葉は多く交わすことはなくても、そのことを同じく体験している人たちがいることを感ぜられたからだ。

やはり書く。書き続ける。ただまた阿呆のように思うのである。私も書く。君と同じように、とひそかに思いながら。