パステルナーク「ドクトルジバゴ」(1957/1965)

ロシアを舞台とした映画をたて続けに見た。「ドクトルジバゴ」「レッズ」、そして「ひまわり」。

「ドクトルジバゴ」はパステルナークの小説の映画化である。見たいと思いながら一度も機会がなかった作品だ。敬遠した理由のひとつには上映時間が3時間を超えるということもあった気がする。つまらなければ、3時間をも無駄にしてしまうことになる。だからためらわれたのだ。もちろん賞を多数獲得したいわゆる名画とされていることは知っている。しかし好みはまた別だ。

180分を超える(途中に休憩が入る)上映時間の映画なら「七人の侍」や「青い山脈」がすぐ思い出される。いい映画だった。決してその時間を損したとは思わなかった。しかし「風とともに去りぬ」だ。歴史的名作とされるが、正直なところ僕にはその良さがまったくわからなかった。同じく名画とされる「ドクトルジバゴ」ももしや僕にとってはつまらない作品かもしれない、と懸念があった。それでも見たのはきっと「ララのテーマ」のせいだ。雄大な郷愁、センチメンタルでありつつ肯定感に満ちているあのメロディ。たしかにドラマに重なったあの旋律を聞いてみたかったのだ。

面白かった。もちろんロシア革命の描き方は幾分ステレオタイプではあったが、貴族階級と近しいインテリゲンチャからの正直な眺めを映しているし、「時代の圧倒的奔流に翻弄されつつそれでも踏みとどまろうと懸命に生きる」その人生の姿は感銘を与える。ただ、主人公ジバゴの恋愛がその大きな主題として描かれているのだが、原作の小説ではどうなのだろう。その恋愛はいわゆる「不倫」である。つまり、妻と子を愛しながらも、別の女性ーこれがラーラだーと激しくも運命的な恋情を生きる、ということだ。結婚後の恋愛に格別な情緒を与えるのは時代を超えるのか。時代のせいもあろうが、主人公がその振る舞いを責められる場面は一つもない。本人の「苦悩」の様子は確かに描かれるが、妻は事情受け止め「理解」し身を引くように国外に去る。やがてボルシェビキ政府によって逮捕拘束されることを覚悟した二人は最後の日々を二人だけで過ごそうと、ジバゴの家庭で暮らし始める。ええ?!妻と子と長く暮らしたその家である。なんとも無神経極まりない話だが、実際は生きるのに必死な情況であるからそれどころではないとなるだろう。それでも映画では二人がその家で暮らすことが何か美しい浪漫であるかのように描かれていてあれ?と思った。いずれにしてもこれは私が2019年の場所から難癖つけているに過ぎない。多分、物語の舞台である1923年ではなく、1965年のテイストということだろう。それでも最後には二人は離ればなれになり、もう二度と会うことはない。ジバゴは消息を絶ち、ラーラも強制収容所に送られておそらくそこで命を落としたらしいことが語られる。

上映時間210分。決して長くはなかった。小説からは、随分端折ったダイジェストだろうが、見応えがあった。

こうした年代記はやはり見る者を惹きつける。また鑑賞後になんとも言えない充実感、満腹感がある。或る人生をトータルに初めから終わりまで描くと同時に歴史的激動の証言ともなっている。面白かった。

無知で知らなかったのだが、原作のパステルナークは政府の弾圧に屈せずソ連の現実を描き続けたのだという。そもそも小説「ドクトルジバゴ」は密かに西側に原稿を持ち出し国外で出版を果たしたもので、ソ連(ロシア)で出版公開が許されたのは発表後三十年以上を経たゴルバチョフのペレストロイカによってである。本作でノーベル文学賞を授与されることになるのだが、ソ連作家協会からも除名され政府の圧力で辞退を強いられている。そうした彼の後を継いで文学的抵抗を続けたのがソルジェニツインになるらしい。

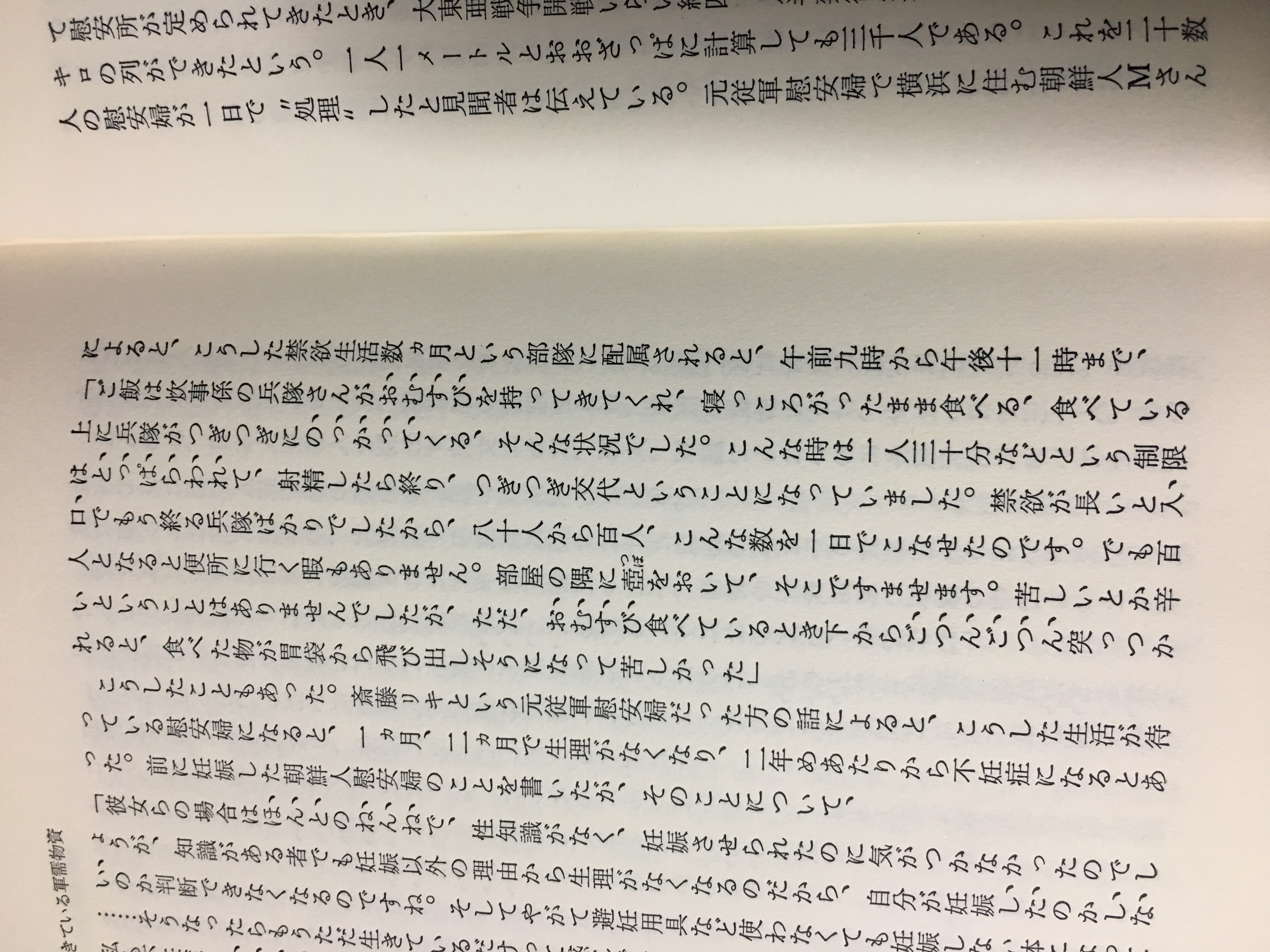

慰安婦像を展示した美術展が昨日中止に追い込まれた。私は傷痍軍人であった父から戦場の生々しい話と一緒に、朝鮮人慰安婦について胸が悪くなるようなひどい話も直接聞いている。言い逃れできようはずもない事実をまるで消し去りなかったかのように否認したり、或いは都合の悪いことはたまさか被害者のせいにして罪をのがれようとする卑劣な主張は、文字通りある種の犯罪者が法廷などで示す態度そのものであるから、ここまで来たか、というただその思いだけである。

文学に何ができるだろう。非力さを言い訳にせず、悔いないよう努めるほかない。だから「ドクトルジバゴ」をラブストーリーとしてではなく、戦慄する過酷な抵抗譚として眺めたくもなるのである。

追記

父から聞いた「朝鮮人従軍慰安婦」についての話はこういうことです。

▲「総員玉砕せよ」(水木しげる)

▲「私の従軍中国戦線 村瀬守保写真集 一兵士が写した戦場の記録」

▲「オンナたちの慟哭 戦争と女性哀話」千田夏光