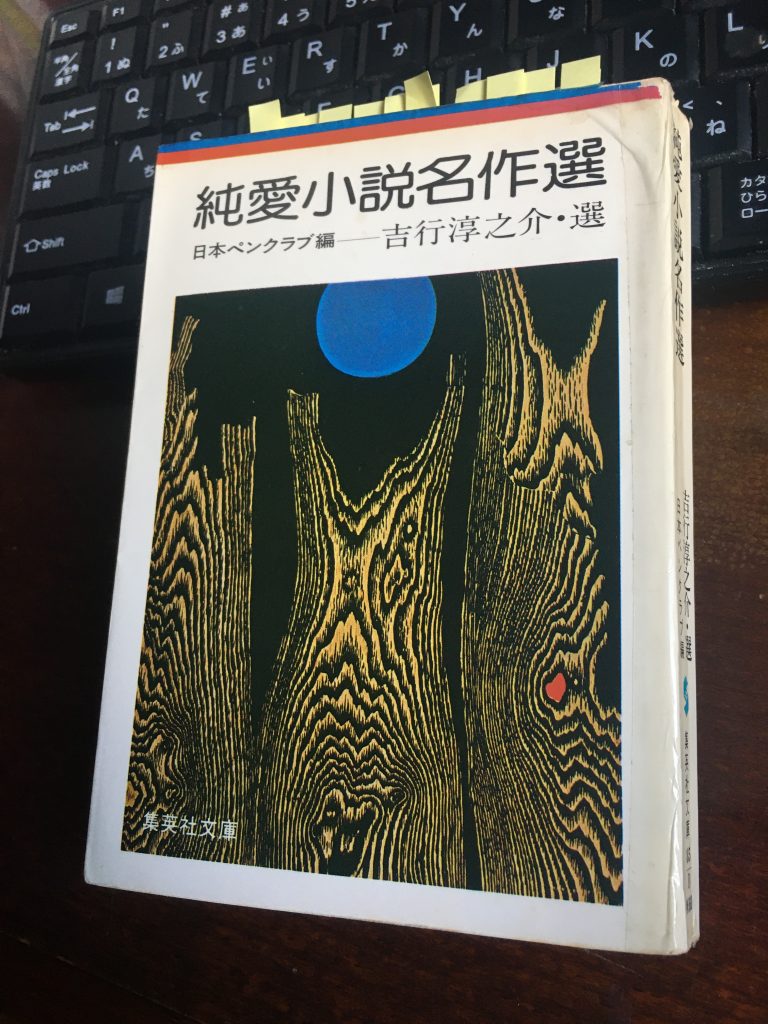

島尾敏雄「ロングロングアゴウ」、三島由紀夫「春子」ほか(『純愛小説名作選』1979集英社文庫)

吉行淳之介の選による「純愛小説名作選」と銘打たれたオムニバス短編集である。発行は1979年。13編のうち10編を読んだが、とても面白かった。巻末に吉行と長部日出雄による「純愛とは何か」と題する対談が掲載されてあるのだが、出だしから「純愛のいかがわしさ」がシニカルに語られている。つまり「純愛」とは「セックスの介入しない精神的な愛情」をさし示すがそれはいかにも胡散臭い、と語っている。その前提自体がとうに無効となっているが、40年前の「純愛」をめぐる価値観が窺われて興味深い。また、今では聞かないプラトニックラブという言葉を持ち出してから、プラトンは同性愛者だったという説がある、なんて発言もある。古代ギリシャでは少年愛が常識だったという性愛事情が、当時はまだ了解されていなかったようである。作家にしてからがそうなのだから、一般の認識はまだかなり偏狭に性愛が異性愛に限定されていたのだろう。また「純愛とは何か」という問い自体が、当然のように「男性にとって」の純愛という視点でのみ語られているのも特徴的である。対談は「純愛とは精神的怒張である」と結論づけて締めくくられている。怒張とは勃起のことで、今となっては中学生並のことさらな悪ぶりようが苦笑ものではある。しかし40年後ならばこの文章だって爆笑ネタ満載かもしれない。時代の価値観なんてそんなもんだ。

収められている作品はいずれも短編の名手による秀作揃いで、際立った深い印象がそれぞれ残る。情景も心情も描写がとにかく細やか。そして文章がなんとも巧みで精緻。指先ひとつで精度百分の一ミリの技巧を操る職人のように、言葉文章を思いのままに操っている。そうした傑出した技術で描かれる物語を土台で支えているのは作家自身の眼差しの深さである。男について、女について、性について、生について、つまり世界や人をどのように作家が見ているか。そして何に心動かされているのか。物語の全体を通して語っている。それが作家それぞれの核心であることがよくわかる。その短編世界、つまりは作家の世界にすっかり引き込まれてしまうのである。

いずれもが一対の男女を軸とした物語だが、その組みあわせも興味深い。山口瞳の「葛の花」は文筆家の男と或る政治家の愛人である元バーのホステス。庄野潤三「流木」は大学演劇部の先輩と後輩だった男女のその後。八木義徳「胡桃」は初老の作家が気に入りのバーの女を追う。和田芳恵の「おまんが紅」は戦時中若い新聞記者と売られてきた地方出の娼婦との物語。吉行自身による「手品師」は年寄の男がついている酒場の少女と彼女に思い寄せるひとつ年上の少年。そして立原正秋「石楠花」は関係に溺れてゆく作家と元幼稚園教員の女性。長部日出雄の「別れたのは春」はこれも戦時下、一人の女給とその店の男児のほの淡い話。立原正秋、庄野潤三のものを除き、いずれの女性もが性交渉や疑似恋愛をネタにして生活しているプロの女性であり、当時大多数であった専業主婦による「家庭」とは遠い立場の女性たちばかりだ。それは吉行の嗜好のせいかもしれないが、当時大人の男にとって恋愛対象と想定されたのは「家庭」の影を感じさせないそういった女性だったということかもしれない。しかし当然ながら、そこで男はまず客なのだから、店の女性にとっては男を惹きつけるのが仕事だ。過剰に「恋愛」で盛り上がられても基本的には女性にとって迷惑な話だ。男もそれを十分承知しているのだから、自身の恋情を苦々しくやや自虐気味に持て余すことになる。そうなるともう関係性というよりも、自分自身の観察がテーマとなる。つまりここで「純愛」はたとえ自嘲的であれあくまでも男性にとっての恋情に過ぎない。それは感情の一方通行だ。そういった報われない不毛性を宿したものを敢えて「純愛」と呼びたいのなら、庄野潤三の「流木」はまさにそうで、現代で言えばストーカものだ。はじめ大学のクラブ部長として新入生女子大生を優位な立場から手に入れ交際するが、やがてそののち疎んじられしつこくつきまとったあげくに自死をはかる。男が傲慢をひきずったまま転落して行く中、女を支配してすがろうとする様がうまく描かれている。そのまま現代に置き換えられる。男は息を吹き返し、最後の一行でけろりと痛手から立ち直っている。その嫌悪すべき滑稽さも光る。

そして立原正秋のものは、これはアンソロジーの中唯一鼻白んでしまった。いけ好かないモテ男と思わせぶりな美貌の人妻が肉欲に溺れてゆくファンタジー、と紹介したい。男が読めば、程よく熟れた美女とのこうしたうますぎる出会いはないものかと妄想してしまうし、女が読めば、こういう金も地位も性的魅力もある頼りがいある美男のダンディを翻弄できたら夢のようだとうっとりさせられるのかもしれない。なんだか異世界に超絶ヒーローとして転生し、敵を思う存分殺戮しまくるという幼稚な現代ラノベの快感具合と変わらない気がして気恥ずかしくなるのだ。でもこれは主人公のモテ度に実は僕が嫉妬させられているだけで、作家の術中にはまっていることには変わらないのかもしれない。

そしてここまで触れてこなかったが、短編集の冒頭と末尾は、島尾敏雄「ロングロングアゴウ」と三島由紀夫の「春子」が配されている。述べてきたとおり他の作品も一級の名作なのだが、この二作はやはり中でも頭抜けている。

好みで言えば、三島の小説はあまり「好き」ではない。しかしそれでも、その一文一文贅を尽くすように凝縮され完成された技巧の凄さはもう敵わない。凄まじいほど。でもそれだけに嘘臭さを意地悪く感じてしまうのだが、これこそ嫉妬交じりである。三島の文章を読むと自分の言葉の粗雑な貧相さが嫌になる。「春子」もまた主人公は華族臭ふりまくハイソ青年である。その階級のしきたりから外れた美貌の叔母に憧れを抱く主人公は彼女によって肉体の性を開かれるが、一方で彼女の亡夫の妹に当たる娘に恋心を抱き関係を欲する。叔母の手引きによって娘と三人で出会い始めるが、娘と叔母の同性愛を知ることになるのである。なんとも倒錯的な耽美物語なのだが、ともかく全篇過剰に装飾された豊潤な酩酊感が溢れ、くらくらする。ただ、男性同士の同性愛ならば三島の独壇場だろうが、ここで描かれたレズビアンの性愛模様がリアルであるのかどうかはわからない。たとえば三島が好んで描く青年将校がどうにも幻想にすぎないように思われるから、疑ってみたくもなるのである。

ことさらそう私に思わせるのは、島尾敏雄の描く青年士官が実に生々しくリアルであるからだ。島尾自身が生身で体験した世界なのだから当然とも見えるが、決してそうではない。漫然としていては体験を自覚することすら不可能であるし、どこかで自分を疎外していなければ描写などできない。幾多の体験者があったとしても、それを稀代の名作群に紡ぎ上げたのはただ作家島尾敏雄だったということだ。「ロングロングアゴウ」は文句なし、極上の一作である。

秘密の海軍特攻訓練基地を擁する地方都市に暮らす小学校教員女性の視点を物語は描きはじめる。女性はいきさつあって二人の青年士官と知り合う。基地の青年たちは前触れなく突然に姿を消し、それが往きて還らぬ決死の出撃であるらしいことは噂で知られている。内一人の青年士官と女性は急速に近づく。二人は女性が日直勤務する小学校の一室ではじめてキスを交わす。その前に青年は娘に、会ったときから好きだったと口走るが、果たしてそれが本当のことなのか青年にもわからない。娘もそれにたどたどしくも前のめりに応じるが、青年をどう思っているのか娘も自分でわからない。それでも否応ない抑圧の中で二人は互いに相手を激しく求める。それが恋愛なのかどうかも二人にはよく分からない。それよりも時代が襲いかかる切迫の定めが圧倒的だからだ。不器用でたがいに苛立ちながらも、相手なしに何も考えられぬほどその男と女の存在を肉体ごと渇望する。それはほんのわずかな二人の交錯に過ぎない。刹那に宿る永遠を思わせるほどむき出しでまぶしい。

青年の首に交わした娘の指先が冷たい桜の紋章を感じる描写がある。それは海軍少尉の階級章である。その軍服についての描写はたびたび出てくる。はじめは女性からの視点で畏怖と同時に、不合理なもてはやしへの違和感もそこに混じっている。それでもその姿ひとつで社会に発している特別の称号や権利に自ら憧憬を重ねている。しかし青年たちを身近に知るに及び、その服の下に隠れている生身の青年を感じてゆく。青年自身にとってはそれよりさらに軍服ひとつが大きな意味を持っている。青年はわずか前には大学生であったのだ。それが今では明らかな死に向かう一人の海軍青年将校なのである。軍服を身にまとうことで将校である自分を確かめ、また将校であろうと自覚しながら、ひとり生身の青年として騒ぐ自分を治め、定めに向かおうとするのである。それでも見せまいとしつつも娘への混乱した心情がどうしても溢れこぼれ出るのである。

いきなり俗っぽいたとえだが、昔映画の「スピード」で広められた「吊り橋効果」が時代丸ごとを呑み込んでいた頃の物語だ。本当にその女でないといけなかったのか。本当にその男でないといけなかったのか。そういう問いがある。それはたまたまの偶然であって、互いに違う娘でも、違う将校でも構わなかったのではないか、ということだ。しかしそうした問いは意味をなさない。違う相手でも構わなかったとしても、そのように出会ったのはほかならぬその相手以外の誰でもなかったからである。

だから物語として一級なのである。そしてそれだけではない。そのごくわずかな心理の機微が延々連なって記述されていることに驚愕させられる。ざっくりした感情心理の描写はまずない。事態にまとめて一言で書くのでなく、小さな出来事を逃さず漏らさず書き記すように、細かな細かな心理の動きが描かれている。だから結果としての行動や情動から逆算して説明的に心を書き表すことはしない。月並みなわかりいい心情と行為の連なりによる作り物の物語ではない。生々しくリアルタイムに唐突と矛盾をはらむその心情の連なりに付き合わされるのである。感情による心の動きだけではない。はじめて唇を合わせる場面で、青年は娘の、娘は青年の口臭を嗅いでいる。青年はオルガンをひく娘の後ろに立ちその髪から獣の匂いを嗅いでいる。娘はぎこちなく緊張して座る青年から童貞の匂いを嗅いでいる。フェティッシュというよりリアルと呼びたい。こうした過剰すぎる鋭敏な感受性に作家の凄みを感じずにはおれない。

そこで思い出したのが、sensibilityと sensitivityの違いについての話である。その話を聞いたのは私がまだ二十代、セラピストのための技能訓練のワークショップでのことだ。sensibilityもsensitivityも、感受性と訳すが、セラピストにはsensibilityが必要であってもsensitivityはむしろ面接関係を壊すこともあることに注意せよというのである。面接者に必要なsensibilityは共感性であり、クライエントの心理心情に対する深い直感的な理解力である。一方sensitivityは他者に対するものではなくもっぱら自分自身の感じやすさであり、言い換えれば傷つきやすさでもあるという。だから自分のsensitivity傷つきやすさを投影して他者に対するsensibility共感性と誤ってはならないと言うのである。私はこの話に心底納得した。そして自身の傷つきやすさでもある鋭敏性を失くし「強くなる」ことに憧れまた必死に努めてきた。それは自分の脆弱さを超えようとする成長を図っていたとも言える。しかし、今となっては、作家にとってsensitivityはひとつの大きな武器でもあったろうことを思うのである。もはや失った今では、小さな風にも震える炎のような感じやすさを惜しくも思う。しかしそれは生きづらい過酷な選択であり、それを選ばなかったことを悔いているわけではない。

いい小説群を読んだ。そのタイトルは「純愛小説名作選」だが、そんなことどうでもいい。ここに描かれたのは人間であり、生きるということであり、そしてまた時代ということである。文学の力にまた改めて確信を深めたのである。