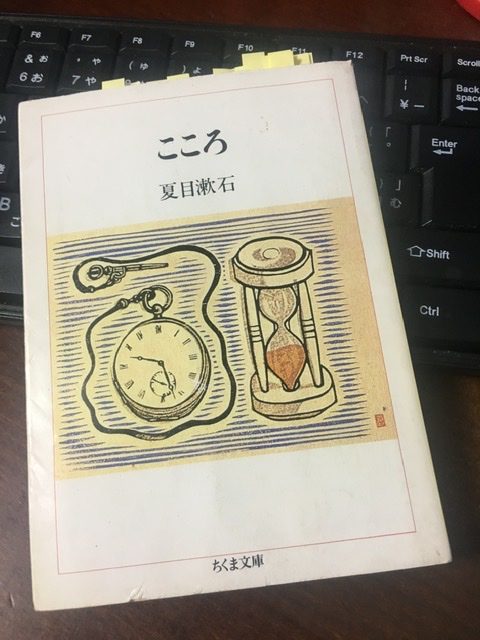

夏目漱石「こころ」1914

はじめて「こころ」を読んだ。ようやく。実は読みながらずいぶんとツッコミ入れていた。

ともかく気になったのは先生の奥さんについてだ。その描き方がどう見ても大人の女性というより、少女のようだし、これは男の好むひとつの幻想としての女性像に思われ、あまりいい気持がしなかった。明るく従順かつ家庭的で、邪気なく無防備なうえそれでいて美しい。それは男の側の勝手なファンタジーとしてずっと以前から、現在に至るまで描かれ続けている。そういう女性像に漱石が無自覚なまま価値を感じていたとも思えず、当時の時代社会(読者)が求めていたために応えただけなのだろうかと解釈もした。あとで、なぜそういう「奥さん」なのか、そういう夫婦なのかというその所以が明かされるのだが、このときはただ「先生」が、私たちには決して子供が生まれるはずがないともらす場面が気になっただけだ。つまりもちろんこれはセックスレスをほのめかしているとも思われるが、「先生」が沈鬱な気配を漂わせているのに、奥さんは決してそうではないのである。「先生」の暗さとはすれ違う無邪気な軽さを「奥さん」はふりまくばかりなのだ。暗示的である。

そしてまるまる一章分を使った長い「遺書」についてだ。読み進めながら、ここで自分の過去を語っている「私」が、先生ではなく、書生である「私」のように錯覚するのだ。筆致の問題だ。上、中で語っている「私」が語っているように思われてしまうのだ。惹かれながらも先生の深刻さに対して頓珍漢な浅い受け止めしかできない「私」がそのまま、遺書に描かれる悲劇以前の私にきれいに重なった。これも漱石の意図なのだろうか。それほどに「似た者」同士の交流だったということだろうか。

だから私は、実際にそうした経験をした人が「先生」と「私」という二人の人格を措定してその顛末をメタファとして、鎮魂のために書いたもののように感じたのだ。なんだ。それはつまり、「漱石」が「こころ」を描いたという、ただそういうことではないか。

小説を読むまでは「三角関係で友人が自殺したことに罪悪感を抱き自分自身も自殺する」という物語にどういう必然を描いたのだろうと疑問だった。どうして自殺せねばならなかったのだろう、と。しかし、そこに描かれていたのは「恋か友情か」などという悠長な迷いなどではなかった。狡猾、卑怯にも友人を罠に落として友人の勝利を掠めとる醜悪な自身の姿が容赦なく語られている。

「善意」「同情」の醜悪さもにじみ出ている。先生は友人を尊敬し敵わないと認めながらも、彼の境遇に同情し、善意から彼を経済的に救済することでひそかに一矢を報い自らの優位を維持していた。だから、友人にお嬢さんを奪われることにたまらない屈辱を感じたのだ。負けたくなかった。何が何でも負けたくなかったのだ。お嬢さんを失いたくないのではない。お嬢さんという栄光のフラッグをなんとしても獲得したかったのだ。だから、お嬢さん、つまり奥さんと性愛によって豊かに結ばれてゆくはずなどなかった。お嬢さんは王冠であり、言ってしまえば賞品だったからだ。彼は奥さんを愛するには至っていない。だから、ただ「大事にする」ことしかできなかった。彼女が人生の黒点とも言える痛みを背負って人として成熟し、彼の心を知ろうとすることを恐れ、彼は彼女を拒みそして自分を閉じたのだ。

そしてこうした醜悪な振る舞いを彼はすべてはっきりと自覚した。それを明かしたのは、友人の自殺という行為である。たとえば友人が遠く旅立つとかいう結末であれば、彼はいかようにも自己弁護し正当化し、言い訳の中に安住もできただろう。まったくそれを一片も許さなかったのは、友人の自死という動かしがたい厳然たる結果のせいだ。「彼を殺したのは私だ」それは絶対的な真実として彼を心底から貫いたのだ。

そしてもう一つ。先生は、自身の過ち、弁護のしようがない自身の卑劣さ、自身の「悪」をとことん自覚しながらも、一方で自身の悪を知ることで善たらんとする自身をも嫌悪した。それは免罪の企図と重なるからだ。意図せずともそうなのだ。自身の悪を告白することはそのまま自身の正当化である。自分を責めることすら免罪への衝動にすぎないと彼は知っていた。それは異常な心理がすでに交錯しているかもしれない。しかし、そうなのである。彼がなにがしか代替される罰を得ていれば救われていたかもしれない。彼はどうどうめぐりの中で一切生存への意欲を喪失していた。その意欲は、勇気というどこにでもある言葉に言い換えることもできる。

たしかに「先生」が自ら死に至ったことに、それを必然とは言い表したくはないが、物語として、なにひとつ説得力に欠けることはない。すごい小説だ。

そういう風にツッコミながら、やがて感嘆しつつ私は「こころ」を読んだ。

そして、それからである。一日たち、二日がたち、じわじわと心に浸潤が広がっているのを意識せざるえなかった。それは、悲しみである。

感想や解釈とは異なる位相だ。言葉にならない悲しみが心に広がっている。こうした読後感はとんとなかった。

小説を読むとき、この物語が私に呼びかけていることは何なのだろう、と自問する。それはただこうして文章化することもあれば、受け止めたその声を心に秘めて自分の行動へと移すきわめて個人的な促しであったりする。

「こころ」の悲しみは、私が言わば知的な解釈で論じるのでは足りない。まったく足りないことを教えている。

そして「こころ」がこれほどに人々の心をつかみ沁み込むのはなにゆえなのか。この「悲しみ」が大切ななにかを教えているのだと思う。「悔い」の「悲しみ」。

今は、そこまで、である。