「唐代伝奇」A.D.8c-9c

「唐代伝奇」を読むと、「異なもの」に対する深い畏敬と親和がうかがわれる。妖狐、龍、魂、白猿等々、それらを妻と迎え、あるいはその子を産み、災いどころか思いもよらぬ幸福を手にする。これは逆に信じがたい好転の結果を前にして、後付けで超自然的な力の作用が先にあったと解釈したものと言えなくもない。そうであれば伝奇著述者は、だから現実はこうした超自然の働きによって成立しているのだ、と明かしたかったのかもしれない。

このところ、ライトノベル界隈では「異世界転生」が大流行りらしい。つまりパラレルワールドに主人公が迷い込み、そこで現実とは真逆の希望とスリルとドラマを体験するらしい。そこでは何者でもない自分が特別な存在となるのである。要はドラえもん映画のパタンに見えるがどうなのだろう。

そこでは現実と異界が区別された世界となっている。つまり現実の自分と幻想の自分が、実はまったく切り離された別物とされているように思う。だからこそ、糞みたいな現実やしょうもない自分とはまったく違った夢のような別世界を体験、体感することに言いようのないカタルシスを覚えるのかもしれない。

唐代伝奇はそのようにわざわざ都合の良い異世界を別個に産み出したりはしない。現実そのものが実は異界であり、現実と異界が重なり合い溶け合い編み込まれるように二つで一つだからだ。たとえば、実在の高名な学士が実は、人の言葉を操り美女をさらっては侍らせる怪物猿が将軍の妻に産ませた子供であるという。また幼いころから惹かれ合っていた男女があり、女性の結婚話を嘆き町を離れた男を女が追い、二人は隠れて遠く一緒に暮らすが、その女はもとの身体から抜け出た魂であった、とか。その他、自分は龍だと明かす女を助ける話や人が虎に変ずる話など、そのファンタジーの多彩さには驚嘆する。だから異世界に召喚されなくても、現実が幻想ファンタジーの舞台なのである。

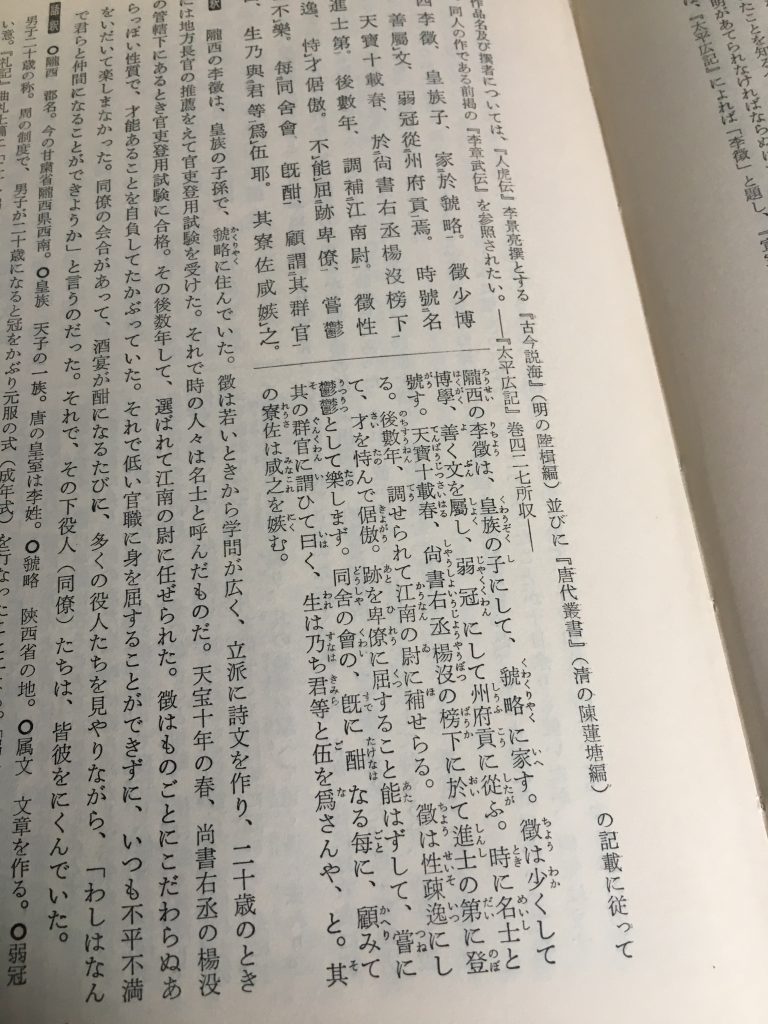

中島敦が「山月記」に脚色した「人虎伝」は興味深い。人が虎になるとはどういうことか。中島「山月記」では、まず肉体が虎になったのちに、人間李徴の意識が消えゆきつつあるのを本人が自覚している。だから、やがては「ただの虎」になってゆくことが運命づけられ、その悲嘆が「山月記」の肝である。しかし「人虎伝」での李徴は現在もこれからも人間(だった)李徴の意識のまま虎として人を襲い食らいまた妻子を懐かしむのである。これを動物憑依譚と分類もするのであるが、憑依現象は精神医学上、同一性障害と解される。自分が虎になったというのは主観世界の主張にすぎない。また虎に変ずる前に発狂したという記述がある。つまり「自分を虎だと思い込んだ、『まるで虎のような男』が人を襲い食らう」という事件だとしたら、それは一つの戦慄すべき社会事件でありまた医学上の貴重な症例ということになるだろう。そして同時にそれは本人が主観世界でまぎれもなく体験した心的現実である。それは「現実」と「幻想」が同時にその人の中に明瞭に現れた状態である。これは病者でなくとも、実は人間が外界の現実と内界の幻想の間を媒介するように存在していることを明かしている。ならば、現実がすでに幻想をはらんだものとみることがなんら不自然とは思われない。

唐代伝奇においては、異界の生き物や動物、妖怪に対して畏敬、つまり怖れと尊崇が溢れている。忌むべき恐怖の対象とは決して描かれない。これはつまりそのまま現実に対する畏敬と重なっているように思える。現実にはこのように幻想の力が働いている。だからこそ現実を怖れ憧れよと誘っている。決して現実がつまらないから空想的に幻想を排出したものとは思えない。むしろ現実への畏れが幻想を明かし、それをもってさらに現実への畏れと憧れが高まったのではないか。

現実に畏れや憧れを抱けず、むしろ現実に対して忌むべきものと恐怖を抱いているなら、なんとつらい時代であるかと思う。来世の幸福を約束することで現世の幸福追求を断念させる宗教をアヘンにたとえ民衆のため息であるとマルクスが述べたように、異世界の興奮と快楽に耽溺するそのための物語なら若者の吐息であるように見えるが、それは年寄の妄言だろうか。であったらむしろよいのだが。