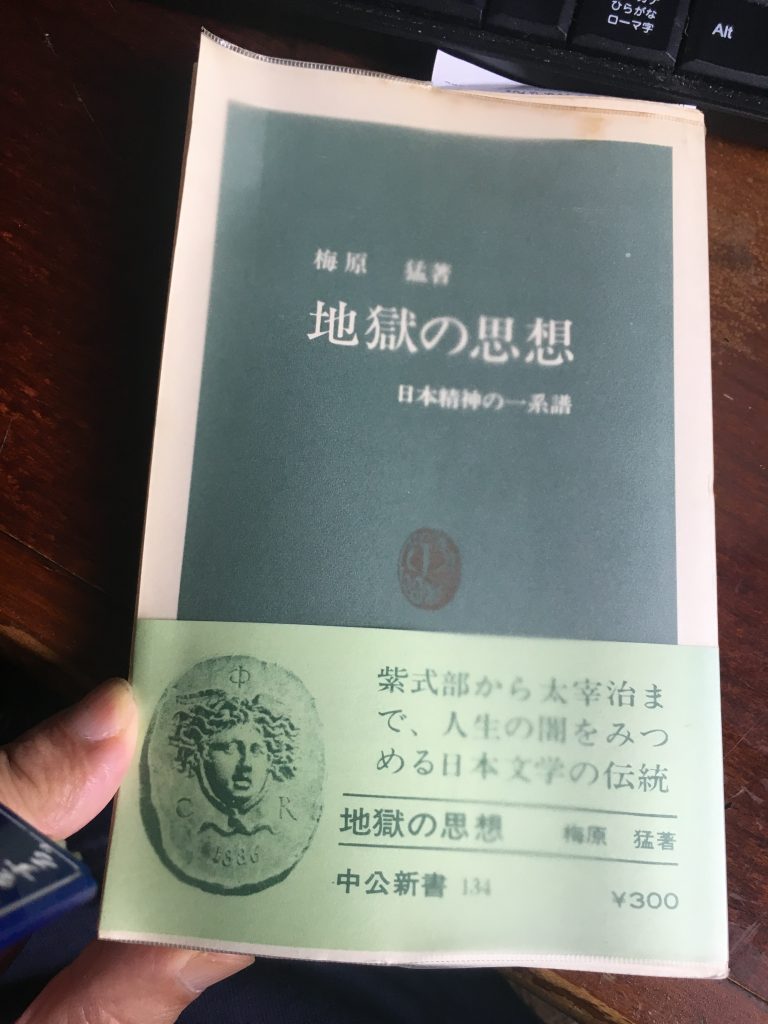

梅原猛「地獄の思想」1967

梅原猛の著作をきちんと読んだことはほとんどなかった。最後まで読み通したのは能紹介の本くらい。「地獄の思想」もその著書名を知っているだけだった。これは先日古本屋で店頭150円で売っていた中公新書版。発行は1967年だ。新書書き下ろしである。67年であれば、立命の花形であった日本史学科の教授たちが大学に抗議して次々に辞職する以前だ。これも高野悦子の「二十歳の原点」に当時リアルタイムに記された日記の一行があったはず。梅原猛のことを知ったのもそれが最初だったと思う。

「地獄の思想」、とても興味深く面白く読んだ。ここで言う「地獄」とは、現世とは違う想像するしかない異世界のあの世ということだけではなく、人間の内界外界に展開する塗炭の「苦しみの様相」のことでもある。梅原はそれを、日本文化に底流するものとして論じる。第一部では日本仏教における「地獄」を、そして二部では日本文学に「地獄」を読む。

その概覧で一貫しているのは、言わば救済としての地獄、あるいは已む無き許容としての地獄という眼差しであり、そうした地獄観、つまり「苦」への受け止めをひも解くように明らかにする。これは私の関心とまったくかぶる。だから細部で一々違和感を覚えることはあっても大きくは驚くほど共感する。

どこを取り上げてもいいのだが、例えば論は能楽の世阿弥に注目する。「蝉丸」と「綾鼓」を示して、それはつまり「死から見た生」の物語であるという。永遠の生命と言う魂からの眺めで生の営みを描けないかと自分の無能と格闘している者としては、なぜ夢幻能に惹かれるのか、膝を叩きたいほど納得した。確かに、「地獄に墜ちた亡者がその所以となった自分の人生を語る」物語など能以外には知らない。つまり、地獄から語られる物語である。これだけ能に入れ込んでいても、そう言われるまではっきりと自覚してはいなかった。迂闊と言えば迂闊。まさにそうなのだ。

また宮沢賢治の地獄を彼は語る。もちろん宮沢賢治が生み出した超絶的な利他の地平は物語として比類ない位置に到達しているし、また彼の人生そのものがその精神に貫かれたものであったことは疑いようがない。しかしである。彼自身の苦悩と煩悶はすさまじく、自身を修羅であると呪うように罵った、その「つばきし、はがみし、ゆききする」内心の苦しみもまた地獄であったと述べるのだ。自然一切の美しさに魅せられその生命感に恍惚となるほどに否応なく、自身の醜悪が浮かび上がり、自分を勘定にいれない慈しみを浴びるほどに、消し去れない自我の蠢きが暴れ出す。生きるために殺すほかない修羅道こそが私そのものだという。これもまた、まぎれもなく「地獄の思想」なのだと彼は描いている。

つまり、それは「煩悩」がそのままで「菩提」であることを言っているように思う。善があり悪がある。美があり醜がある。聖があり邪がある。それを決して否定するわけでなく、それでもその二項を超越するあるいは通底するひとつの眼差しを「地獄の思想」を通して梅原は語りたかったのだろう。

面白かった。

実は、魂の文学とはなんだろうと五つの要素を考えた。

1.言葉の力/言葉の力に対する揺るがない確信。その力にこそ依拠する覚悟。 2.世界は物語にあふれている/日常の出来事や事態が宿す深淵で甚大なドラマへの限りない郷愁。 3.生は死とともにある/限りのある生の営みを死の側から眺める畏敬の眼差し。 4.力のある文学/消費されるための文学でなく、深奥からむしろ衝き動かす文学。 5.文学の復権/文学をしてそのいのちにふさわしく市井で働かしめよ。

求め続けたいと思う。