村上春樹が表す<コミットの不在>について

村上春樹の文章について、以前カポーティの項でここに書いた。どうにもうまく表現できず、「あの奇妙な乾いて無機質な、そう、騙し絵のような何かバランスや構造の転倒して倒錯した、暗号のような文章」と記した。苦手と書いたが、それは文章に触れて沸き起こる「違和感」をどう解釈してよいかわからなかったからだ。

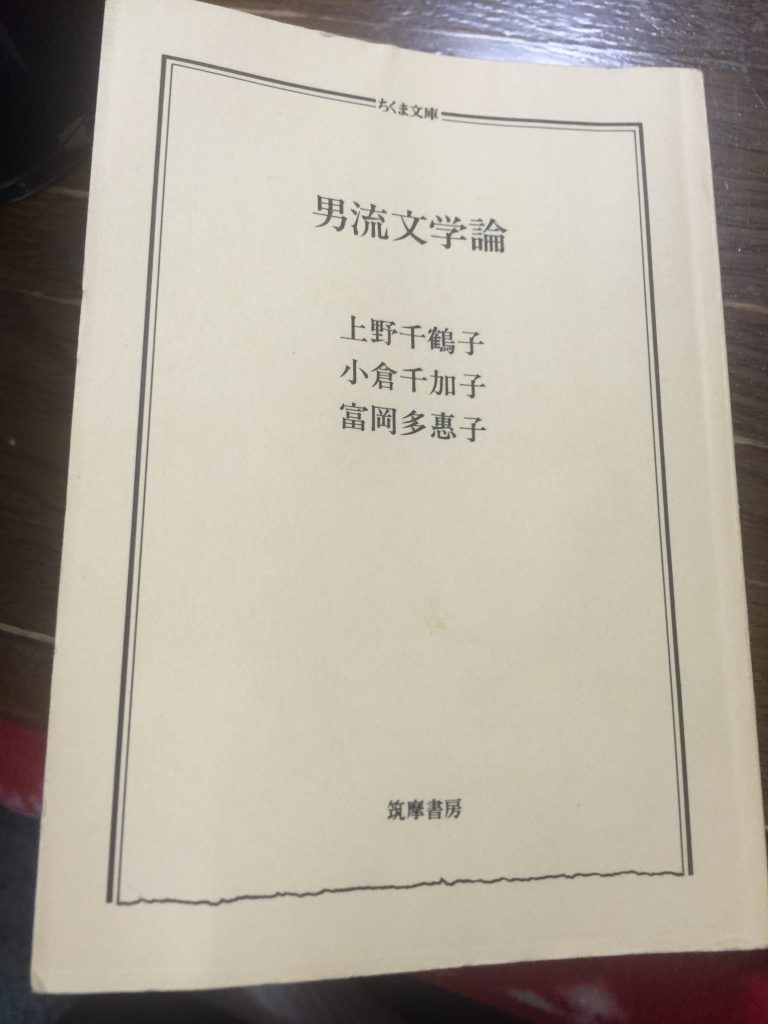

「男流文学論」を読み返していた。富岡多恵子、上野千鶴子、小倉千加子が六人の男性小説家の作品を鼎談形式で論じたものだ。冒頭、高校時代に僕がとても好んでいた吉行淳之介のことを「ボロカス」に述べている。その一つ一つがあまりに当たっていて、赤面もの。おかげで物語に、女性を登場させにくくなってしまった。でもこれはいい傾向。やはりどこか酔っぱらっているのだから、自己点検できにくい部分なのだ。

で、村上春樹について論じあっている章。そうだ。そうなんだ。膝を叩きたいほど合点がいく素晴らしい部分がある。書き手と言葉(文章)の距離についての問題。すごい。1992年の発刊ですでにここまで明らかにしている。村上春樹の文章に漂う虚無的な実体のなさがそのまま、現代における関わりの有り様<コミットの不在><コミットの負担感><コミットの回避>のメタファとなっている。それが明らかにされる。

——–

(富岡)私はうまいとか下手とか、そういう判断を下すのは嫌いだけど、でも、下手というのともちょっとちがうのね。生きていく意欲とか何とかというと、近松門左衛門の、情をこめるということばを思い出すのね。これ、情がこもってないのよね、ことばに。だから情をこめるようなことば遣いを現代というのがさせないのかもしれないなというふうな気はしましたね。情をこめてたらだれも読んでくれない。

(上野)情って、さっき私の使った表現だと、ことばや表現に対する話し手の責任とか、話し手の距離の近さとか、そんなものでしょう?たとえば話し手の真実とかね。それがないんじゃないですか?たとえば彼が、短篇の中で描いてきたしゃれた会話のやりとりだって、そういうかたちで発言のいちいちに責任を取るとか、情をこめるとかというようなタイプの会話として成り立っているんじゃないもの。

(富岡)だからね、シナリオみたいなとこあるのね。

(上野)そう。全体がシナリオの感じなの。

(富岡)そのためには、むしろ意識的に情をこめないわけね。そうするとシナリオというのは成功する。情をこめるのは演出家であり役者であり監督であるから。それでシンプルセンテンスの繰り返しでしょう。それは、情をこめるのを拒絶するのにいちばんやりやすいでしょ。ただ、なんだかやたらにディテールはある。その女の子がどんな服を着ていたとか、スパゲティがどうで、どんなお皿で、どんなものを食べたとか、そういう風俗的なディテールはすごくきっちり見ている。だけど、たとえばお茶の色のグリーンも、そのときによって違うように見えるはずなのに、そういうことはいっさい書かない。おそらく文体というのは、他人にはグリーンに見えていても、その人にはグリーンに見えない、その見えないことにいかにリアリティがあるかが表現されたものなんですね。そのときによって、全然色なんか感じないで飲んだかもしれないし。ここには、そういう、ことがまったくないね。そういう意味では全部、紋切り型。だから私は、緑ちゃんというのも、ことばはすごくいま風で、こういう言い方するんだろうなとは思うんだけど、ちょっとした描写に、ほんとにぐーっと引き込まれないのよね。

(上野)逆にいうと、それが淡々という印象を与える。

(富岡)それが淡々としていて、むしろこの人の戦略だと思う。そういう意味ではうまいと思うの。徹底しているから。

(上野)だとしたら、楽に読めるということも含めて、淡々とした情のこもらなさというのが、いまの読み手にとってかえっていいのかもしれません。魂をわしづかみにされるようだとかのめり込むような気分を味わわずにすむというところがあるでしょう。

(富岡)そう。

(上野)だから文体と作者が距離をとっているのと同じぐらい、読者もこれと距離がとれるのね。

(富岡)だから、ああそうか、という感じ。

(上野)最後に、「やれやれ」という気分だけが両方に共有される。

(富岡)そうね。でも、それをもしも意識的にやっているとしたら、これだけ長い間、その情をこめない感じというのを続けるというのは、書き手としたら、それなりの緊張を続けなきゃいけないから。

(上野)処女作からそうだったと思いますよ。そういう意味で、たぶん相手と距離をつめないという彼のスタンスのとり方は、読み手に対してもあると思う。読み手がのめり込むことをさせない。だけど最初から、ある気分の共有というのはある。

(富岡)いまの若い人は、作者本人の生きている体液みたいなものが取り込まれたような文章よりも、こういう記号から記号を因数分解しているようなもののほうが好きなんじゃないんですか。複雑な因数分解は好きだけど、それがとんでもない発見に結びつくような数式を作者が出していったら、それにはついていかないんじゃないかと思うの。複雑そうに見える数式の組み合わせみたいなものが、こういう文章をつくっていて、それには乗っていけるんじゃないかという気がするんだけど。

(上野)持続力のあるものや、粘着力があるものは、もう体力がついていかないんじゃないかしら。息が切れるというか。

(富岡)体力もだし、感情のリズムが違うんだと思うの。<庭はそんな多くの肉の甘く重い腐臭に充ちていた。>なんて、日本人は、庭へ出て、肉の腐ったような臭いなんて、凡人はそう感じませんよ。<春の闇の中の桜の花は、まるで皮膚を裂いてはじけ出てきた爛れた肉のように僕には見えた。>この人は、桜の花に肉を見たことはないですよ。だからこんなこと書けるんでね。こういう文章を情がこもってないっていうんですよ。

(上野)でも、リアルなものが嫌だと思っていりゃあそれでもいいでしょう。川本三郎が書いていたけれども、翻訳文学の好きな人間というのはー。

(富岡)そう翻訳の文体なんです。<午後が深まり、>。午後が深まりなんていうの、これも翻訳文体ね。

(上野)そういう人は、逆にいうと、日本的なものが嫌いなんですよ。リアルなものが嫌いなんです。それから目をそむけていたいから、翻訳文学とかそういうものに向くんでしよう。自分の日常的な生活のさまざまなディテールを、アメリカのポップスとかハードボイルドとか、そういう小道具で埋めていく。